種の発芽に空気が以下ほど必要なのかを実験した

ひまわりの種を先月まいた。

なぜこの梅雨の時期に??と疑問に思われるかもしれないが、例によって定期的に起こる「実験したい発作」が発動したためで、今回は「種の発根に空気(酸素)はどれほど必要なのか」をこの目で確かめたかったからだ。

理科の授業で習った通り、種の発芽には水と温度と空気が必要だ。

そこで考え出した実験がこれだ。

種を5時間ほど浸水させたのちに、水を含ませたキッチンペーパーに種を乗せる。

3種類のタッパーは、それぞれ全開・半開き・密閉として、発根状況を毎日観察する。

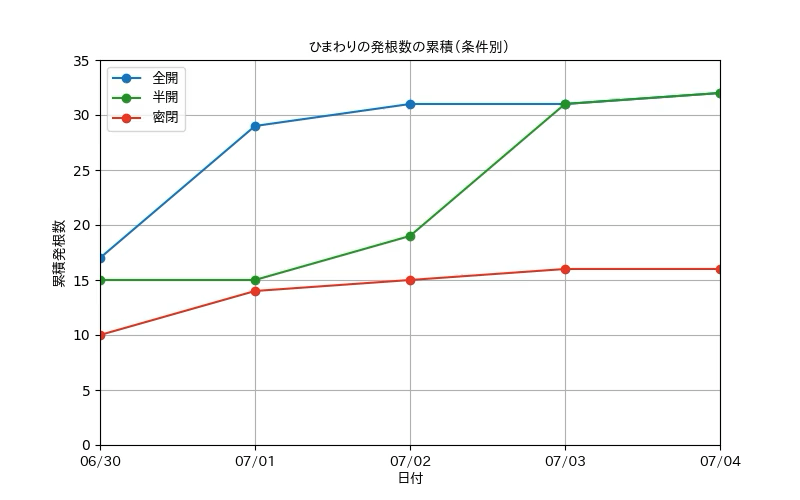

結果は以下の通りだった。

これで、私の得た理解は、「嫌光性の種子を光が届かないように教科書通り深く埋めると、酸素が足りなくて発芽しないパターンありがち」ということだ。

実験が終わった種100粒の行方

さて。こうして無事実験が終わったわけだが、問題はこの発根していただいた100粒の種子をどうするかだ。

捨てるなんて忍びないし、当然土に植えるのだが、なんせ今は梅雨まっただなか。光の確保が難しい。

発芽してすぐ光に当てないと徒長してしまう。

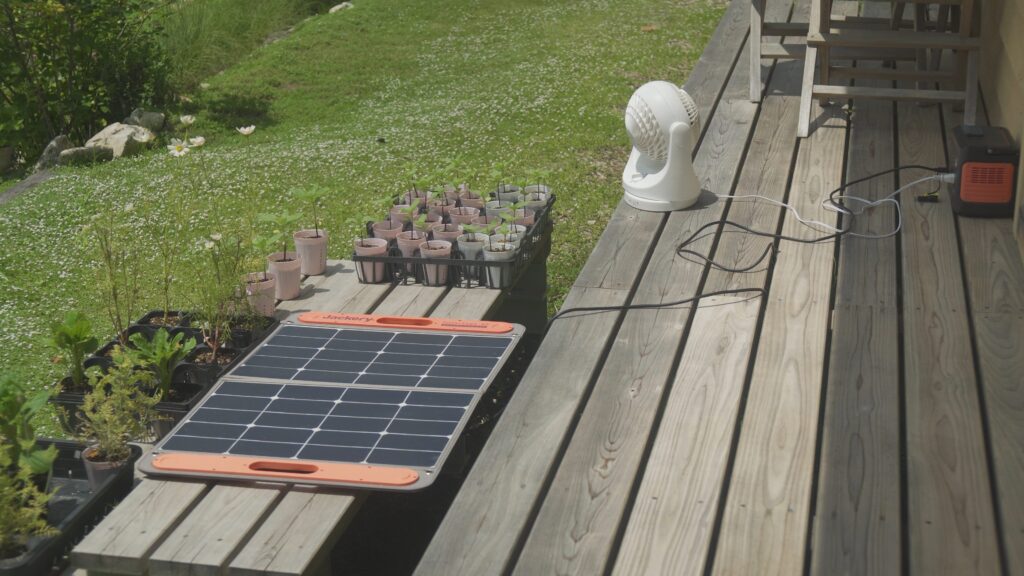

そこで私がとった苦肉の策がこれだ。

植物育成LEDライトを当てつつサーキュレーターの風を当てるという力技だ。

ひまわりさんたちから「勘弁してくれ」と声が聞こえて来そう。私がひまわりさんなら怒る。

加えて、旦那が出張しているのをいいことに、書斎でやっていたもんだから、帰ってきた旦那にすごく嫌な顔をされた。

各方面、すまんやで。

梅雨が明けたけど止まらない徒長

発芽から3日以内の光量で徒長スイッチが入ると何かの本で読んだことがあるが、本当だった。

あっさり梅雨が開けて外に出すも、止まらない徒長。

日光に当てつつ首振りサーキュレーターを弱にして、なるべく徒長を防ぐ。

なぜ風を送ると徒長が防げるかというと、葉の裏にある気孔が開いて光合成や蒸散を促進するためだ。

夏は暑いため水分が蒸発しすぎるのを防ごうと気孔が閉じる→光合成と蒸散が止まる&葉温が下がらない→ひょろひょろ。

でも、水もギリギリまで控えて風を当ててもこんなに徒長していまう。

(ちなみに、写真の右の苗の株元に小さく双葉を出している子は、遅れて種を植えた子で、発芽からガンガンに日光が当たっている子で、見事に地面から双葉の距離が短くて徒長していない)

まぁ、ひまわりは茎からも根が出るので植え付ける際に茎も埋めてしまえばいいっちゃいいのだが、なんか悔しいよね。

健康的に育ててあげられなかった申し訳無さ、あるよね。

この時期の育苗は変態

ということで、梅雨から真夏の育苗は、光の確保、水やり(過湿)の見極め、暑さ対策など考慮することが多すぎて、変態の所業だなと思った次第です。

適温下で種まきをするのが植物さんにもヒトにも健全。

今回実験に付き合っていただいたみなさんはこちら。

コメント